金工作家・永瀬二郎が探求するアルミの可能性

永瀬二郎にとって、31歳になった今も表現の探求は始まったばかりだ。東京の北区に拠点を置く新進の金工作家は、ここ数年で素晴らしい作品やプロダクトを数多く作り出してきた。照明器具や手打ちのボウル、そしてモジュール式の家具をはじめとした彼の作品は、国内のさまざまなショップやギャラリーで紹介されるようになってきた。3年ほど前、永瀬は工芸品の素材としてのアルミに集中して、その可能性を探りはじめた。

建築から航空機、そしてキッチン用品に至るまで、アルミは日常的に目にする素材であるが、使用されるようになったのは近代になってからだった。19世紀の産業革命によって精製技術が発達し、その扱いやすさや量の豊富さから大量生産出来る素材として広く採用されることになる。「手しごととしては、鉄や銅よりも歴史が浅いので、アルミの見せ方や使い方はまだ掘り残しがあると思います。ただ、鉄や銅の技術を適用するのではなく、アルミならではの、試されていないことがまだいっぱいある気がします」と永瀬は言う。

探求の精神は、北区にある彼の工房でも感じることができる。永瀬の作品に初めて接した時、アルミ素材特有の平坦なグレーの質感が、工房の環境に見事に溶け込んでいるように感じた。

「作品になった時点でも、アルミという素材の持つ色や仕上げは良く見えます。しかし、作りながらも使い込んだ状況までのグラデーションを意識しており、その時点で何かの味をつけるというより、できるだけニュートラルな仕上げを目指しています」と永瀬は説明する。「そのままでももちろん面白いけど、自分はそこから自然に経年した方が魅力的だと思っています。新品の状態から使い込んでいくまで、どの段階でも魅力的であるような仕上げを心がけています。道具として使い込まれた傷や汚れはマイナスではなく、それには説得力があり、愛着が生まれるはずです。」

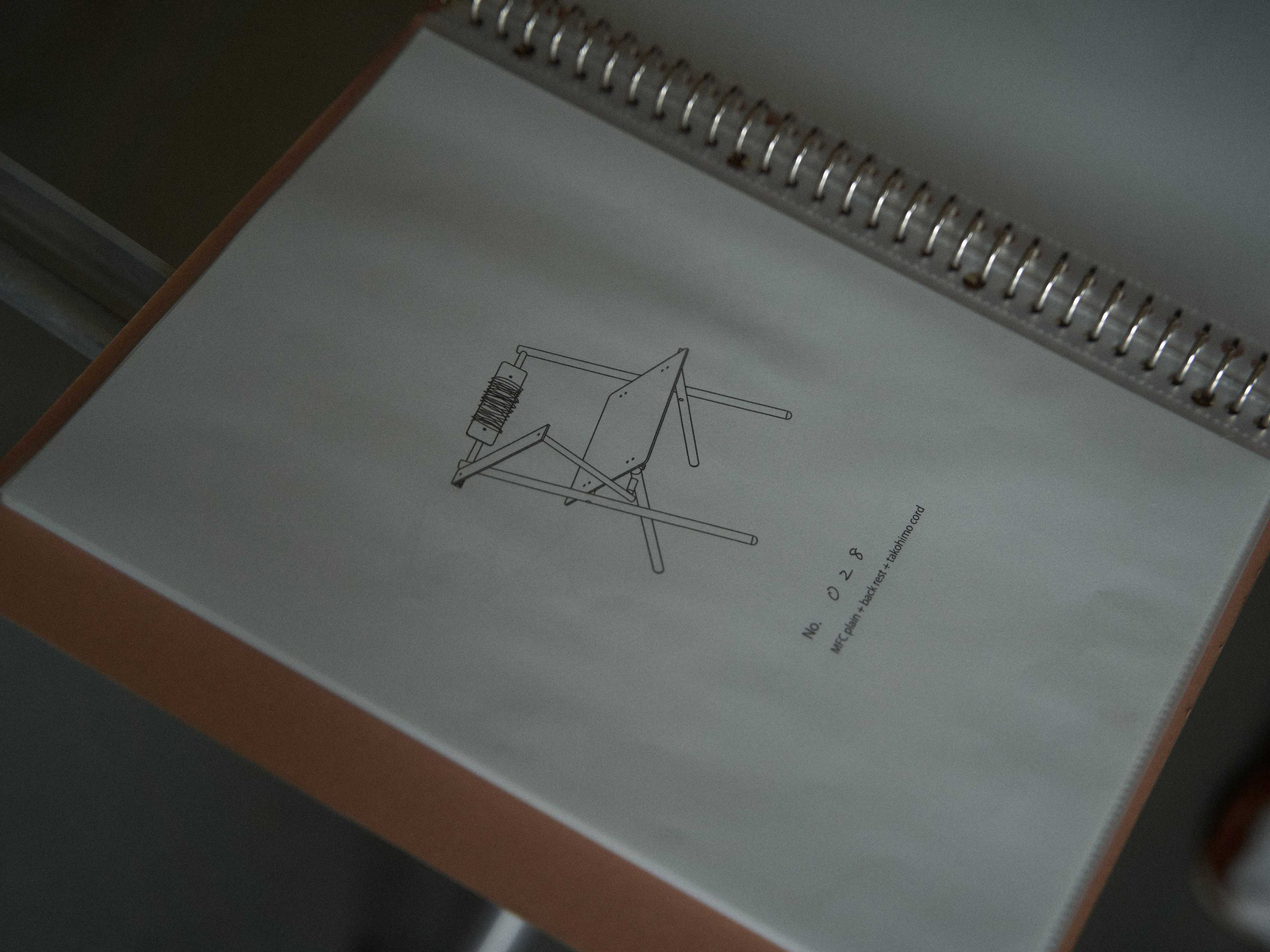

永瀬の作品を特徴づける経年というテーマは、その代表作であるMFC(モジュラー・フォールディング・チェア)にも見てとれる。チェアは規格化されたモジュール部品で構成されているため、長く使用しながら、新たに部品を付け加えたりカスタマイズすることが可能になっている。それぞれのチェアは個別にナンバリングされ、六角レンチがセットになっているので、買った人が自分自身の好みに合わせて部品を調整できる。「道具として使う前提はありますが、この椅子の別の面白みとしては”おままごと”とか”プラモデル”のような趣旨があると考えています。創作するための余白をもった土台、プラットフォームのようなものがあって、そこに自分の理想というかエゴみたいなものをくっつけていくような感覚です」と永瀬は言う。背もたれやクッションなど基本的な追加部品に加えて、クランプを用いたカップホルダーなど、彼自身による一点もののパーツも作られている。

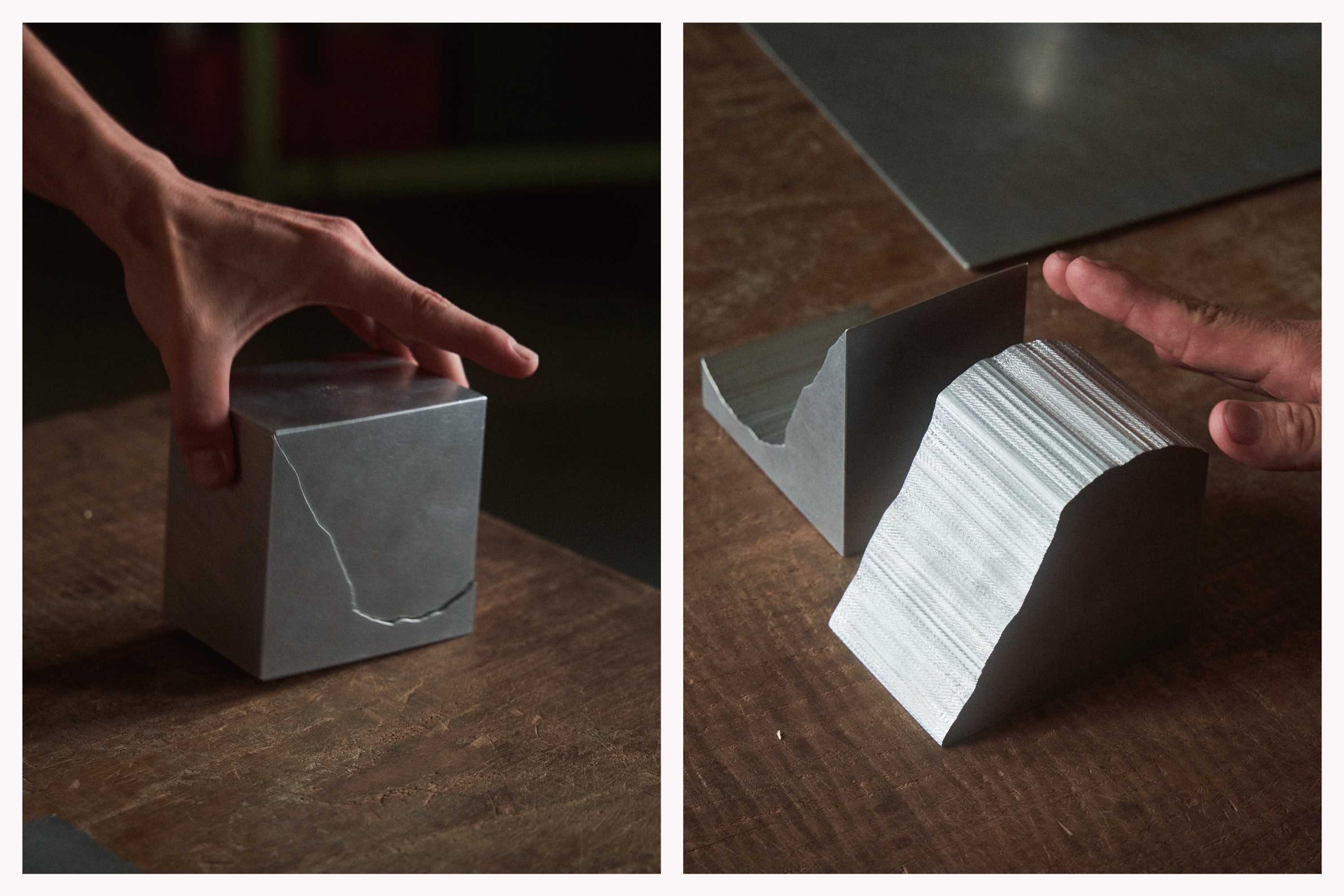

その他の作品も、アルミという素材に適用されるプロセスの個性を引き出している。例えば、独特な形状と質感を持ったテーブルウェアのシリーズ「カルデラ」は、熱して柔らかくなったアルミの平板を重力でたらし込ませるという方法で作られている。現在製作中のシリーズは、バンドソーで切った重量感のあるブックエンドのペアだ。アルミの塊をバンドソーの刃で切ってゆくことで波打つような曲線が生まれ、等高線のような断面を持つ、対になったブックエンドが出来上がる。

「このブックエンドは手で作る一点ものなので工業的ではない一方、バンドソーで切った断面は、工芸的な仕上げには見えません。その考え方は、鍛金の世界にも通じると思います。明治時代、鍛金でツルツルに仕上げた壺などの工芸品を作る時に、超絶技巧でいかに人間業とは思えないものを生み出すかという、人には真似できない技術を競い合っていた。その後、機械の技術が進化し、人の手で頑張って作っていたようなことが簡単にできるようになり、叩いた槌目や手で作っている”証明”をわざわざ残す人がだんだん増えてきたと思います。」

そのような手法を取り入れた目的は、現在彼の作品に用いられている道具や技術の特性を見せるためだと永瀬は言う。「バンドソーなどは、小さな町工場においてもレーザーカットの機械にどんどん置き換えられています。将来的には、精度の高い機械だけが残るかもしれず、結果として手しごとも必要とされなくなるかもしれません。今自分がこれらの機械を用いて作っているものも、20年、30年後に改めて見ると非常に興味深いものになると思います。」

彼の作品の成り立ちを聞くと、それぞれが理想を実現するためのアイディアやプロセス、問題解決の糸口を探る実験から始まっているように思える。これからも続くであろうその過程において、永瀬は、ひとつの素材が持つ可能性の世界を見せてくれるだろう。

文責:Ben Davis

翻訳:Futoshi Miyagi

写真:Daisuke Hashihara